16 фев 2024  Behemot787

Behemot787  :

:

Behemot787

Behemot787 КОРЧМЫ И БЛЯДНИ НЕ ДЕРЖАТИ И ЗЕРНЬЮ НЕ ИГРАТИ - СТРЕЛЕЦКИЙ ГАРНИЗОН СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

"Корчмы и блядни не держати и зернью не играти" - Стрелецкий гарнизон Соловецкого монастыря в XVII веке

Окруженный высокой и по тому времени неприступной стеной с пушками Соловецкий монастырь «для всякого оберегательства от неприятелей» имел в своем распоряжении военную силу в лице стрельцов. В середине XVII в. его стрелецкий отряд состоял из 100 человек и находился в Сумском остроге; позднее число воинов увеличилось до 125 и расположены они были в Кеми, Суме и на самом острове.

В обычное «не военное» время служба этих стрельцов состояла в том, что они стояли «на опасных караулах» и сопровождали к Москве и в другие города через пустые места правительственных гонцов, сборщиков дани, ссыльных людей и пр.

Стрельцы были полностью на монастырском содержании. Ежегодно обитель выплачивала им 375 рублей денежного жалования и 700 четвертей хлеба. Если перевести хлеб на деньги по тогдашней московской цене, то военная сила обходилась монастырю в 420 рублей, а по поморской – в 800 рублей. Кроме того, на монастырские средства стрельцам приобретали оружие, свинец и порох.

Отряд управлялся двумя пятидесятниками, которым помогали десятники. Для того, чтобы вступить в него, новику следовало предоставить поручную «запись» о том, что все командиры и рядовые воины ручаются за него «перед игуменом, келарем и всеми соборными старцами». Поступавший в стрельцы принимал на себя обязательства:

1. Служить ратную и всякую другую службу;

2. Нести караулы ближний и отъезжий;

3. Ходить на немецкий рубеж для вестей и с этими вестями к воеводам и в Москву;

4. В осадное и «сполошное» время всякие городовые и острожные крепости делать, копать рвы и ставить тын, доставлять в острог хлебные и всякие другие припасы;

5. Без ослушания выполнять приказы Соловецкого архимандрита и братии;

6. О государевой и монастырской казне радеть без хитрости; «не красти, не разбивати, убийства не чинити, корчмы и блядни (публичные дома) не держати и зернью не играти и никаким воровством не воровати»;

7. Со службы не бегать;

8. С воровскими людьми не сноситься;

9. Пищаль, зелье и свинец на службе держать монастырское.

В случае нарушения стрельцом принятых обязательств, ответственность падала на его поручителей: «… и государева пеня … и жалование, и монастырские убытки, что в его воровстве учинится, все на порутчиках».

Годовое жалование стрельца составляло три рубля денег и шесть четвертей хлеба (три четверти ржи и три овса). Выдавалось оно обычно два раза в год, первого марта и первого сентября. Летом, когда стрельцы несли караулы на острове, им полагалось казенное пропитание, зимою на ближних и дальних караулах они довольствовались собственным провиантом. Со двора в стрелецкой слободе, если хозяин его пользовался какими земельными угодьями, казна не брала не оброку, ни даней.

Положенный казной стрелецкий оклад был недостаточен для содержания семьи. Поэтому в летнее время многие служилые люди нанимались кормщиками на монастырские лодьи, зарабатывая за несколько месяцев от одного до шести рублей. Среди дошедших до нас в большом количестве заемных писем, выданных разными лицами монастырю, часто встречаются долговые обязательства стрельцов не только на деньги, но и на рожь, которые они брали «до срока, до государева жалования».

В 1640 г. в Сумском посаде в стрелецкой слободе насчитывалось 30 дворов с «огородцами», до еще 16 дворов стояли вперемешку среди крестьянских. В 1695 г. количество стрелецких дворов на посаде увеличилось до 69. За редкими исключениями их хозяева держали на оброке сенокосные и пашенные угодья. Некоторые вели хозяйство, пользуясь наемным трудом живших на подворьях казачков и бобылей.

Признавая над собой власть монастыря и государя московского, стрельцы естественно были больше связаны с первым, чем со вторым. Особенно после 31 августа 1637 г. когда царевой грамотой в Сумском остроге воеводам быть стало не велено, а ведать его было поручено «соловецкому игумену и келарю с братией». Платившие по земле оброк обители, стрельцы больше чувствовали суверенитет монастырских начальников и лишь в редких случаях сталкивались с агентами московской власти.

По материалам: Савич А.А. Соловецкая вотчина XV – XVII века. (Опыт изучения хозяйства и социальных отношений на крайнем русском севере с древней Руси).

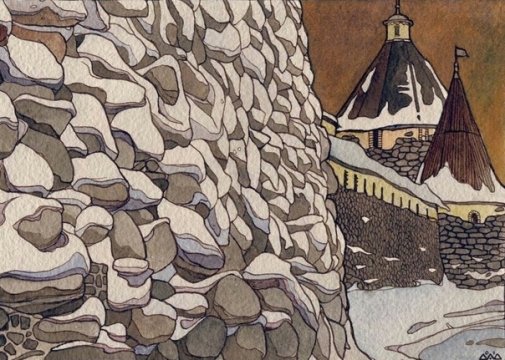

Иллюстрации:

1. Дмитрий Дроздецкий. "Соловецкий монастырь".

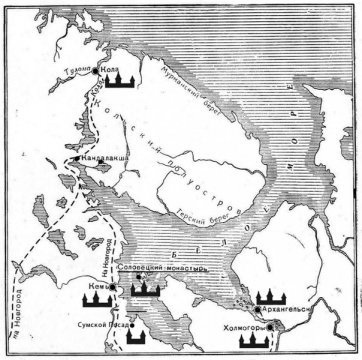

2. С

хема расположения крепостей на Белом море в начале XVII века

Окруженный высокой и по тому времени неприступной стеной с пушками Соловецкий монастырь «для всякого оберегательства от неприятелей» имел в своем распоряжении военную силу в лице стрельцов. В середине XVII в. его стрелецкий отряд состоял из 100 человек и находился в Сумском остроге; позднее число воинов увеличилось до 125 и расположены они были в Кеми, Суме и на самом острове.

В обычное «не военное» время служба этих стрельцов состояла в том, что они стояли «на опасных караулах» и сопровождали к Москве и в другие города через пустые места правительственных гонцов, сборщиков дани, ссыльных людей и пр.

Стрельцы были полностью на монастырском содержании. Ежегодно обитель выплачивала им 375 рублей денежного жалования и 700 четвертей хлеба. Если перевести хлеб на деньги по тогдашней московской цене, то военная сила обходилась монастырю в 420 рублей, а по поморской – в 800 рублей. Кроме того, на монастырские средства стрельцам приобретали оружие, свинец и порох.

Отряд управлялся двумя пятидесятниками, которым помогали десятники. Для того, чтобы вступить в него, новику следовало предоставить поручную «запись» о том, что все командиры и рядовые воины ручаются за него «перед игуменом, келарем и всеми соборными старцами». Поступавший в стрельцы принимал на себя обязательства:

1. Служить ратную и всякую другую службу;

2. Нести караулы ближний и отъезжий;

3. Ходить на немецкий рубеж для вестей и с этими вестями к воеводам и в Москву;

4. В осадное и «сполошное» время всякие городовые и острожные крепости делать, копать рвы и ставить тын, доставлять в острог хлебные и всякие другие припасы;

5. Без ослушания выполнять приказы Соловецкого архимандрита и братии;

6. О государевой и монастырской казне радеть без хитрости; «не красти, не разбивати, убийства не чинити, корчмы и блядни (публичные дома) не держати и зернью не играти и никаким воровством не воровати»;

7. Со службы не бегать;

8. С воровскими людьми не сноситься;

9. Пищаль, зелье и свинец на службе держать монастырское.

В случае нарушения стрельцом принятых обязательств, ответственность падала на его поручителей: «… и государева пеня … и жалование, и монастырские убытки, что в его воровстве учинится, все на порутчиках».

Годовое жалование стрельца составляло три рубля денег и шесть четвертей хлеба (три четверти ржи и три овса). Выдавалось оно обычно два раза в год, первого марта и первого сентября. Летом, когда стрельцы несли караулы на острове, им полагалось казенное пропитание, зимою на ближних и дальних караулах они довольствовались собственным провиантом. Со двора в стрелецкой слободе, если хозяин его пользовался какими земельными угодьями, казна не брала не оброку, ни даней.

Положенный казной стрелецкий оклад был недостаточен для содержания семьи. Поэтому в летнее время многие служилые люди нанимались кормщиками на монастырские лодьи, зарабатывая за несколько месяцев от одного до шести рублей. Среди дошедших до нас в большом количестве заемных писем, выданных разными лицами монастырю, часто встречаются долговые обязательства стрельцов не только на деньги, но и на рожь, которые они брали «до срока, до государева жалования».

В 1640 г. в Сумском посаде в стрелецкой слободе насчитывалось 30 дворов с «огородцами», до еще 16 дворов стояли вперемешку среди крестьянских. В 1695 г. количество стрелецких дворов на посаде увеличилось до 69. За редкими исключениями их хозяева держали на оброке сенокосные и пашенные угодья. Некоторые вели хозяйство, пользуясь наемным трудом живших на подворьях казачков и бобылей.

Признавая над собой власть монастыря и государя московского, стрельцы естественно были больше связаны с первым, чем со вторым. Особенно после 31 августа 1637 г. когда царевой грамотой в Сумском остроге воеводам быть стало не велено, а ведать его было поручено «соловецкому игумену и келарю с братией». Платившие по земле оброк обители, стрельцы больше чувствовали суверенитет монастырских начальников и лишь в редких случаях сталкивались с агентами московской власти.

По материалам: Савич А.А. Соловецкая вотчина XV – XVII века. (Опыт изучения хозяйства и социальных отношений на крайнем русском севере с древней Руси).

Иллюстрации:

1. Дмитрий Дроздецкий. "Соловецкий монастырь".

2. С

хема расположения крепостей на Белом море в начале XVII века

Канал: История России

89 89 |  3 3 |  15 15 |  2 2 |

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться